2025年3月25日、当院理学療法士の蘓武倫絵が東北大学大学院医学系研究科臨床障害学分野を修了し、修士号(臨床障害学)を授与されました。4月からは同分野の博士後期課程に進学予定です。

以下、蘓武の言葉です。

研究にご協力いただいた諸先生方に感謝申し上げます。大学院進学にご協力いただいたリハビリテーション部の皆様もありがとうございました。

蘓武の今後の活躍にご期待ください。

東北大学病院

リハビリテーション部

TEL.022-717-7677

FAX.022-717-7678

〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

当院リハビリテーション部スタッフは各種研究費の助成を受けて臨床研究に取り組んでおります。

今年度は作業療法士の安宅航太が新たに研究費を獲得しました!

【新規獲得課題】

〇安宅航太(奨励研究)

頚部郭清術後における副神経麻痺の病態解明と新たな治療戦略の開発

また、前年度から引き続き研究を継続しているスタッフもおります。

【継続課題】

〇竹内雅史(若手研究)

destination therapy患者の精神心理的フレイルにおける、脳血流量の意義に関する研究

〇石川博明(基盤C)

各年代の野球選手における肘外販ストレス増強メカニズムの解明

〇高中駿(宮城県作業療法士会研究助成事業)

急性期脳損傷患者の上肢機能障害に対するミラーセラピーの治療効果と注意機能および神経基盤の関係の解明

それぞれの研究の進展が期待されます!!

当院リハビリテーション部 主任理学療法士の小玉岳さんが、4月末日をもちまして退職されることとなりました。

長年にわたり第一線でご尽力いただいた小玉さんより、皆さまへご挨拶をいただいております。

⸻

「この度、4月30日をもちまして、東北大学病院 診療技術部 リハビリテーション部門を退職することとなりました。5月1日からは、整形外科クリニックにて新たな職務に就くこととなります。

大学病院では本当に多くの貴重な経験をさせていただきました。ともに働いてきたスタッフの皆さまには、数えきれないほどの支えと学びをいただき、心より感謝申し上げます。

リハビリテーション部のさらなる発展と、皆さまのご健勝をお祈りしています。今まで本当にありがとうございました。」

⸻

小玉さんは、整形外科・神経ユニットやがん・小児ユニットを中心に活躍され、常に丁寧で的確な臨床対応と、周囲への気配りでチームを支えてくださいました。

その温かな人柄と確かな技術は、私たちにとって大きな支えであり、大切な存在でした。

リハビリテーション部スタッフ一同、小玉さんの新天地でのさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

当部門には今年度より星川恭賛(ほしかわ きょうすけ)さん 、瀬戸洸太郎(せと こうたろう)さん の新入職者2名が加わりました。

4月23日には恒例の新人歓迎会が行われました。リハビリテーション部部長、副部長を含めたスタッフが集まり、普段の多忙な業務中には中々難しい、貴重な懇親の機会となりました。

新入職のお二方からも、改めて今後の意気込みを頂きました。

今後の活躍にご期待ください❗️

当院理学療法士の相馬奨太が主著の論文がJournal of Cardiology にオンラインで早期公開されました。本研究では、肺動脈性肺高血圧症(PAH)と慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)を対象とし、体位変換による呼気ガス分析を用いて、肺動脈コンプライアンスの推定と両者の違いについて検証しました。その結果、呼気ガス分析のgas

exchange pulmonary arterial capacitance (GXcap)は、心臓カテーテル検査で算出する肺動脈コンプライアンスと正の相関関係を認めました。さらに、GXcapの姿勢変化であるΔGXcap(Δ座位

- 臥位)は、PAHとCTEPHで異なることを示しました。

URLは以下の通りとなります。ぜひ、ご一読ください。

https://www.journal-of-cardiology.com/article/S0914-5087(25)00102-9/abstract

Soma S, Yaoita N, Satoh T, Nochioka K, Yamamoto S, Sato H, Takahama H,

Suzuki H, Takeuchi M, Ebihara S, Yasuda S. The difference of gas exchange

pulmonary arterial capacitance with postural change between chronic thromboembolic

pulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension. J Cardiol.

2025 Apr 18:S0914-5087(25)00102-9.

doi:10.1016/j.jjcc.2025.04.003.

リハビリテーション部門にて実施しておりました「一次救命研修」が、全5回の全日程を終了いたしました。

本研修は、一次救命処置(BLS)のインストラクター資格を有する竹内雅史部門長が講師を務め、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、公認心理師、看護師、看護助手、事務職員など、総勢約50名が参加しました。

今後も緊急時に備えられるよう、日々の訓練を怠らず、有事の際に冷静かつ的確な対応ができる体制を整えてまいります。

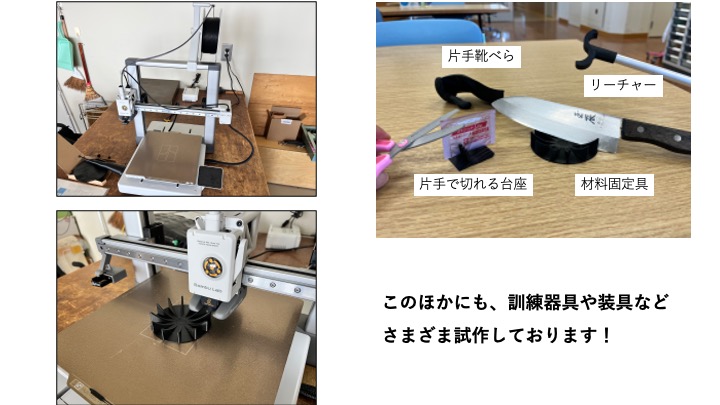

このたび当院では、作業療法室に3Dプリンタを導入いたしました。リハビリテーションの現場において、より個別性の高い支援を実現するための新たな取り組みです。

近年、3Dプリンタは医療現場でも徐々に普及しつつあります。設計から出力までのスピード、自由な形状設計、そしてコストパフォーマンスの高さにより、日常的なリハビリ支援ツールの作成手段として注目されています。

今回の導入により、作業療法士が患者さん一人ひとりのニーズや身体特性に合わせて、カスタムメイドの訓練器具や補助具を短期間で作成できるようになりました。たとえば、上肢機能訓練として箸操作を練習するための段階づけされた訓練物品、巧緻動作に用いる道具の持ち手、靴べらや取り付け式ジッパーなどの自助具など、既製品では対応が難しい細やかな調整が可能です。すでに我々も試験的に作成してみたところ、非常に簡便で有用性の高いものを作ることができ、今後の臨床現場で大いに役に立ってくれると期待されます。

また、これまで手作業で行っていた支援具の加工に比べて、3Dプリンタによる出力は再現性が高く、デザインの蓄積・共有も可能です。他職種との連携も円滑になり、チームとしての支援力の強化にも寄与するものと考えています。

私たちは、今後も作業療法の質を高め、患者さん一人ひとりにより適した支援を届けるため、技術の導入と工夫を重ねてまいります。

2025年6月3日、当院作業療法士の高中駿が、リハビリテーション科合同で実施している「Case of the Week」カンファレンスにて、研究報告を行いました。

発表タイトル:

「慢性期脳卒中患者の白質神経線維の微細構造と、運動観察および両手運動による運動効果との関係:ケースシリーズ」

脳卒中後の上肢麻痺に対するリハビリテーションは多数開発されていますが、効果には個人差があることが指摘されています。本研究では、その個人差の要因として、脳卒中後に残存する神経線維の状態に着目しました。特に、拡散テンソル画像(DTI)という特殊なMRI技術を用いて、神経線維とリハビリ効果との関連性を調査しました。

その結果、運動観察の効果は、視覚情報を運動のイメージに変換する役割をもつ「上縦束II」が良好に保たれている場合に高まることが明らかになりました。また、両手運動では、脳卒中後に代償的に発達しやすいとされる「網様体脊髄路」が保たれているほど、効果が高まる傾向が認められました。

これらの結果は、脳卒中後に残存する神経線維の状態に応じて、効果的なリハビリテーションの方法が異なる可能性を示唆するものであり、将来的には、脳の状態を評価した上で最適な訓練を選択する「オーダーメイド治療」への応用が期待されます。

当日は、各診療科の先生方から多くのご質問やご意見をいただき、終始活気にあふれ、大変盛り上がりました!職種を超えた熱いディスカッションからは、新たな視点やヒントも生まれ、今後のリハビリ医療の発展につながる貴重な時間となりました。

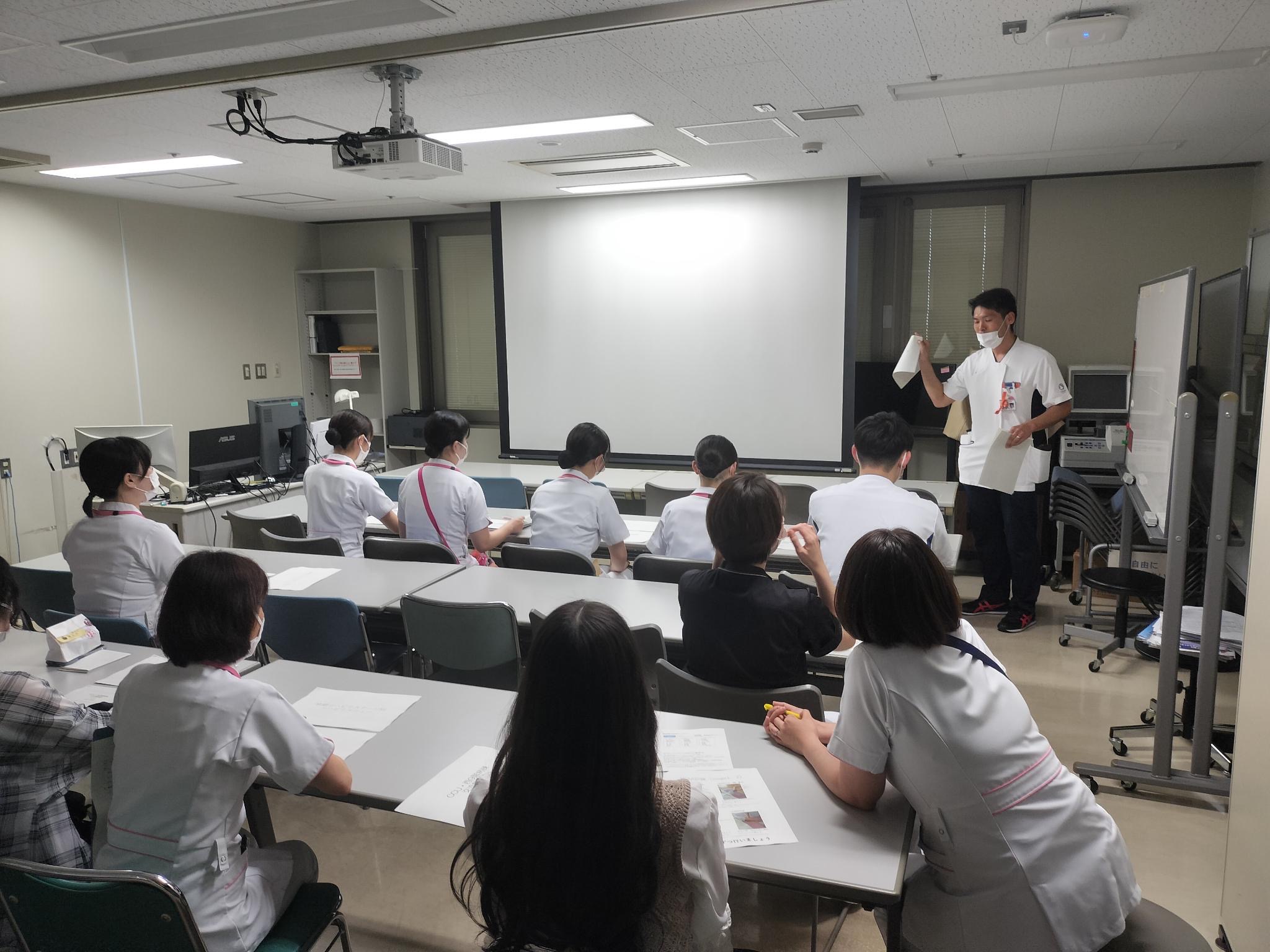

2025年6月25日、理学療法部門の内部障害ユニットと西9階病棟およびCCUとの交流勉強会が行われ、主任理学療法士の馬場健太郎が講師を務めました。

交流勉強会では、主に当院リハビリテーション部の実状やセラピスト介入の現実、安静に伴う弊害としての廃用や入院関連機能障害について講義を行い、早期からの介入の実践方法をCCUのベッドを実際にお借りして、実技も交えて行いました。

また、活動における運動強度や、転倒予防のための介助方法等にも触れ、病棟看護師と密に情報交換を行いながら、セラピスト介入以外の時間でも安全性に配慮しつつ患者の活動をサポートする重要性について共有しました。

当日は看護師長も含めて約20名ほどにご参加いただき、終盤には小柄な看護師でも行える介助方法や、深部静脈血栓予防の運動の実践などについて質問があがり、活発な意見交換も行われました。

これからも病棟との連携を図りつつ、有意義なリハビリテーションの実現と医療安全の貢献に尽力して参ります。

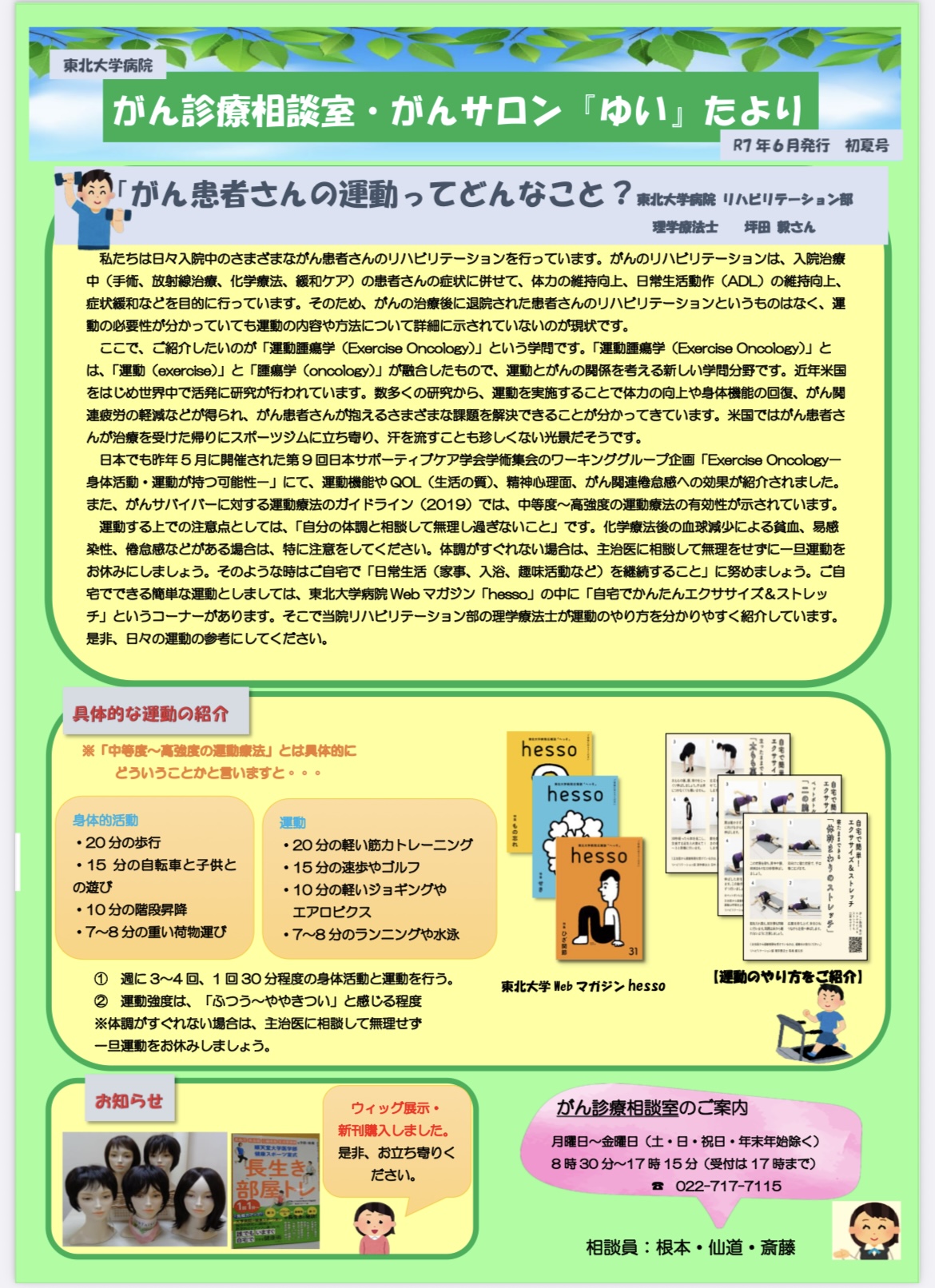

当院理学療法士・坪田毅が執筆した記事が、がん診療相談室・がんサロン『ゆい』たより(令和7年6月発行・初夏号)に掲載されました。

今回のテーマは 「がん患者さんの運動ってどんなこと?」

がん患者さんにおける運動の重要性や、その具体的な内容について、最新の知見を交えながら分かりやすく紹介しています。

当院では、がんの治療中あるいは治療後の患者さんに対し、手術や化学療法、放射線治療などの影響を考慮した個別性の高いリハビリテーションを提供しています。近年では、「運動腫瘍学(Exercise

Oncology)」という新たな分野が注目され、がん患者さんにとっても運動が身体機能の維持・改善や、生活の質(QOL)の向上に有用であることが科学的に示されています。

記事では、身体活動や運動の具体例、中等度~高強度の運動強度の目安、注意点などもわかりやすく説明されており、がん患者さんやそのご家族、また医療従事者の方々にも広く参考にしていただける内容となっています。

また、東北大学病院が発行しているWebマガジン「hesso(へっそ)」へのリンクや、運動のやり方を紹介した冊子も取り上げられており、実践的な情報が満載です。

ぜひ、この機会に「がん患者さんの運動」について理解を深めてみてください。

記事全文は下記URLよりご覧ください!

https://www.cancercenter.hosp.tohoku.ac.jp/cmc/pdf/soudanshitsu/2025_summer.pdf

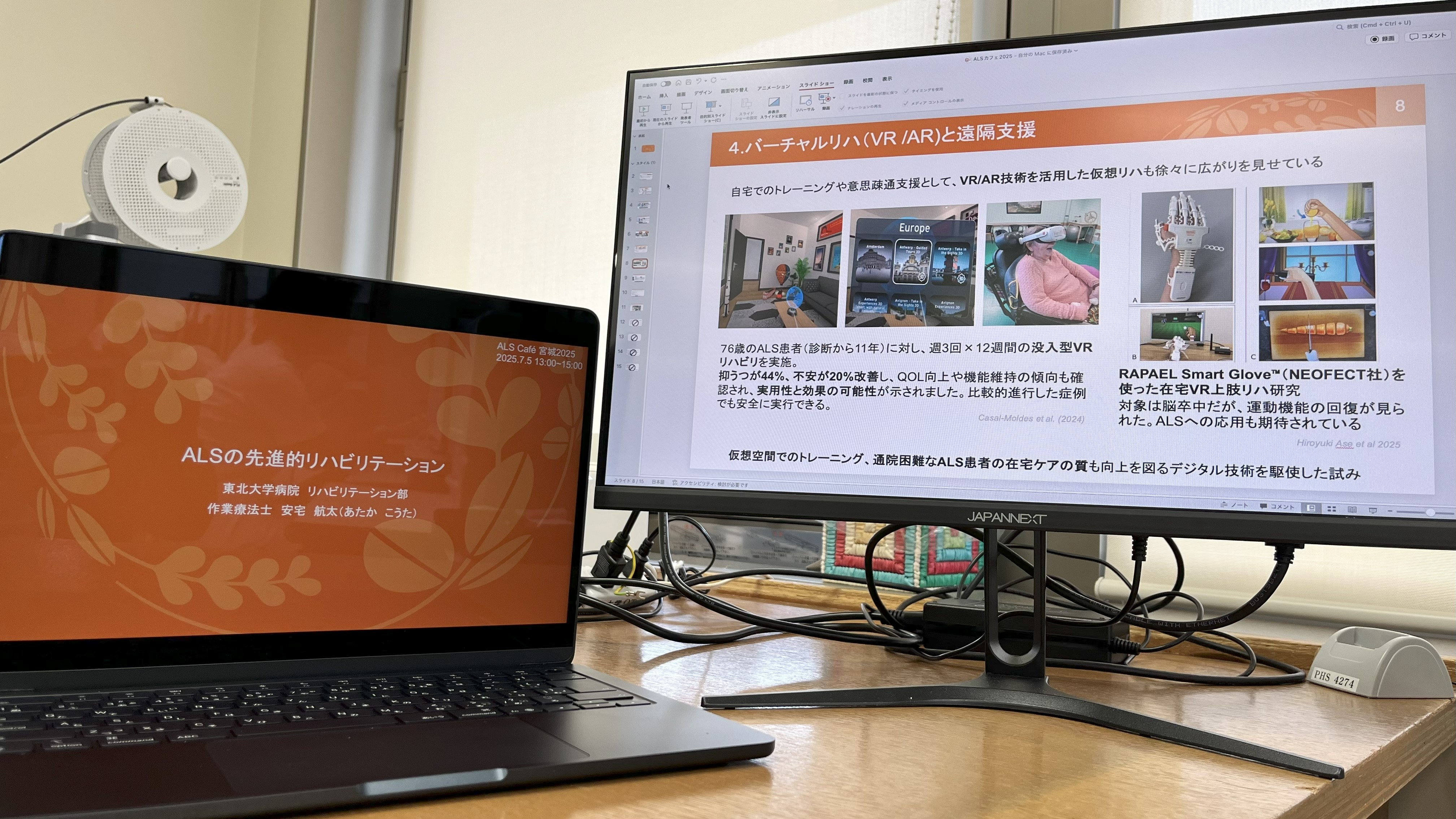

2025年7月5日に開催された「ALS Cafe 宮城2025」において、当院作業療法士・安宅航太が講義を担当いたしました。

今回のテーマは

「先進的リハビリテーション 」

ALSにおけるBCI・TMS・AI・ロボティクス・VRの展望。

本講義では、

• BCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェース)

• TMS(経頭蓋磁気刺激)

• AI(人工知能)

• ロボティクスリハビリテーション

• VR /AR(仮想現実)

といった先進的な技術がALSリハビリにどのように活用されているか、また今後の可能性について、国内外の研究動向も交えながら紹介しました。

会場では医師からの専門的な質問もいただき、また講演終了後には参加された看護師とも活発な意見交換ができ、非常に実りある時間となりました。

ALSという難病に対し、技術とチーム医療がどのように貢献できるか――。その未来を共に考える貴重な機会となりました。

2025年7月12日-13日、北海道は旭川で開催された第51回国立大学リハビリテーション療法士協議会総会および第47回国立大学リハビリテーション療法士学術大会に、主任理学療法士の馬場健太郎が参加いたしました。

初めて旭川の地で開催されるとのことでしたが、全国から国大協療法士の方々が総勢80名以上も参加されておりました。

学術大会では、同じ国大協に所属される先生方の発表に刺激を受けつつ、また職種や領域の異なるセラピストらが活発に意見交換を行う様子を拝見できました。

さらに懇親会では各大学病院の近況を知り、学会時よりも白熱した情報交換が行われる中、同じ様な境遇や環境、そして悩みを抱きながら日々の業務に従事されていることも認識でき、『横』の繋がりの重要性も再認識いたしました。

この機会と経験を部内でも共有し、日々の診療および組織運営、今後の活動に応用していきたいと考えております。

大会長を務められました旭川医科大学病院の呂隆徳先生をはじめ、準備運営にあたられました旭川医科大学病院リハビリテーション部のスタッフの皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

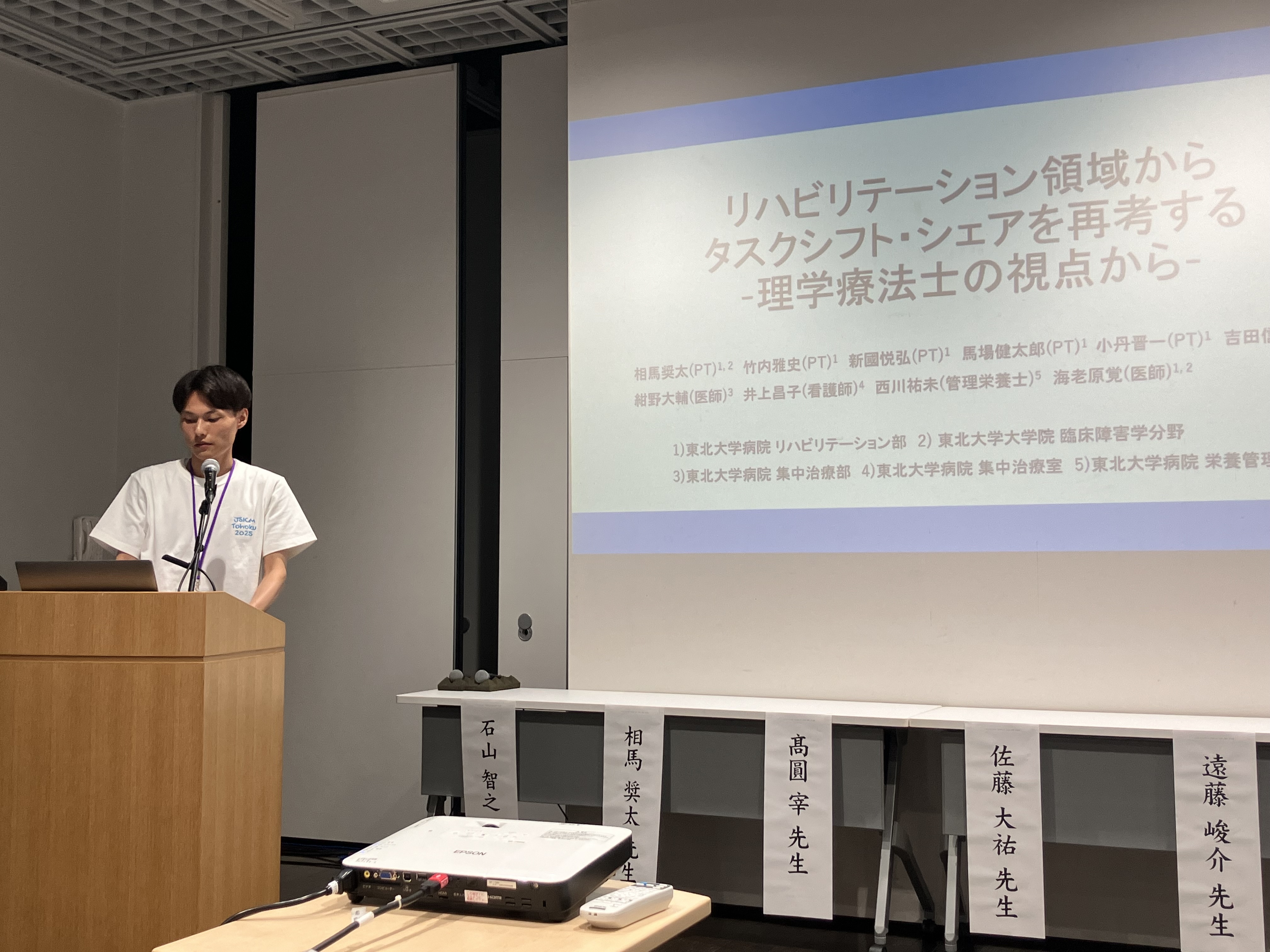

2025年7月12日に秋田県にて日本集中治療医学会 第9回東北支部学術集会が開催されました。

当院理学療法士の相馬奨太がシンポジウム「タスクシフトしてる?」のセッションで「リハビリテーション領域からタスクシフト・シェアを再考する -理学療法士の視点から-」を口述発表をし、発表後の総合討論にて活発な議論が行われました。

後日、オンデマンド配信がされる予定ですので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

リハビリテーション科のHPにも掲載されております。

当院言語聴覚士の森山さや香が、2025年6月27、28日に山形県山形市で行われた第26回日本言語聴覚士学会に参加しました。

当日は日本医学会連合シンポジウム 摂食嚥下障害への対応〜安全においしくたべるための支援において、「多診療科と連携する摂食嚥下障害への支援〜言語聴覚士としてできる支援とすべき支援」と題して講演を行うとともに、参加者間での意見交換を行いました。

本講演は森山の日々の臨床と診療連携の経験を礎とした実践的な内容であり、他領域との連携が必須であるリハビリテーション分野においてとても有意義な交流の場となりました。

この経験を部内で共有するとともに、引き続き日々の臨床に邁進して参ります。

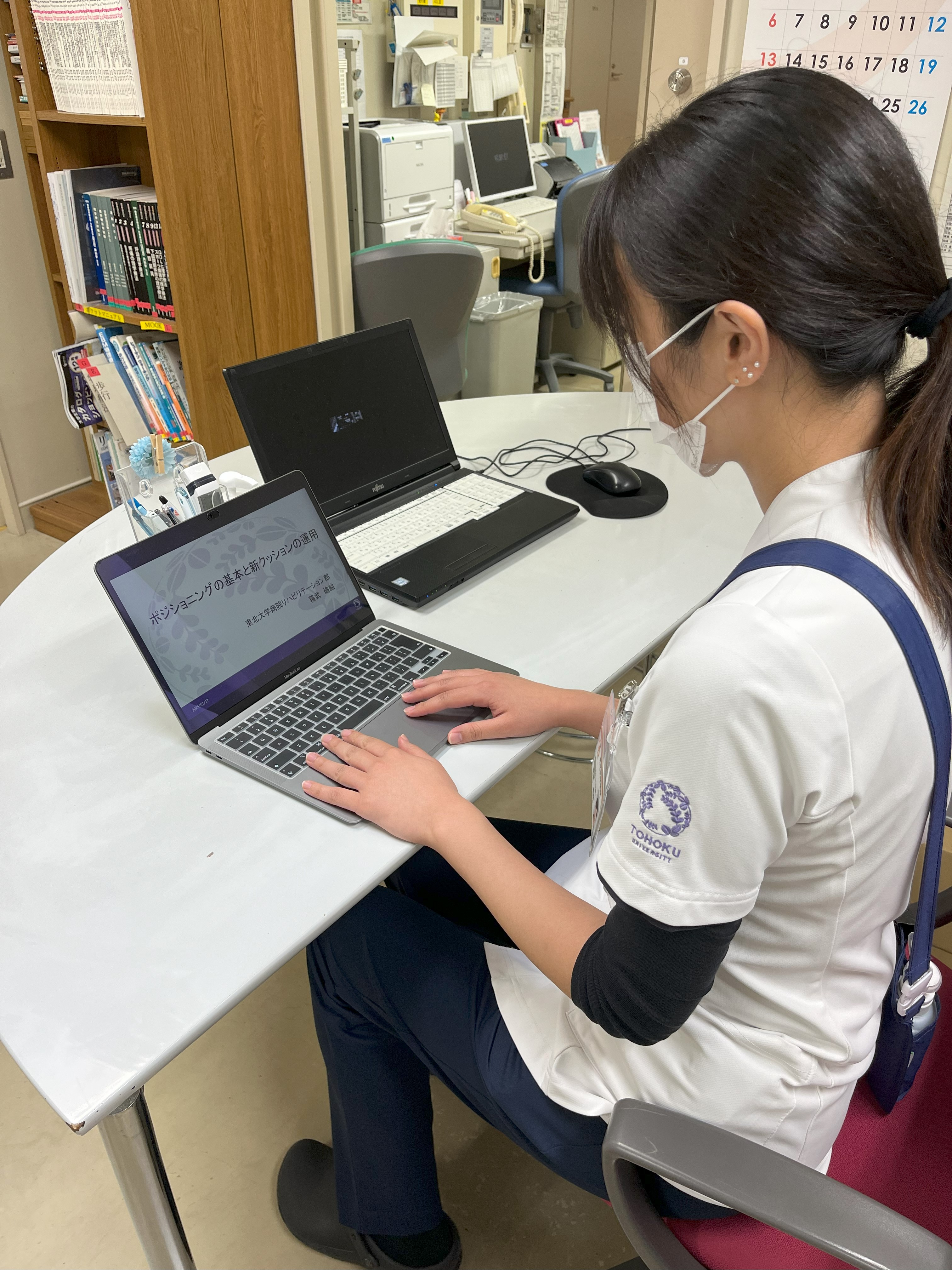

2025年7月17日、当院リハビリテーション部の理学療法士・蘓武倫絵が、院内で開催された褥瘡対策研修会にて「ポジショニングの基本と新クッションの運用」について発表を行いました。

東北大学病院褥瘡対策委員会は、褥瘡(床ずれ)の発生予防を目的に、院内の褥瘡発生状況を継続的に把握し、その情報に基づいて関係部署への助言や支援を行っている多職種チームです。委員会は、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリテーション技師など、さまざまな専門職で構成されています。

今回の発表では、褥瘡予防の基本となる適切なポジショニングの考え方に加え、新たに導入されたクッションの具体的な活用方法について紹介しました。

今後も当リハビリテーション部では、院内外の連携を深めながら、患者さんの生活の質向上と安全な療養環境の実現に貢献してまいります。

2025年7月17日、リハビリテーション部内の各種チームにおける活動報告会が行われました。

当部は臨床外における諸業務や活動において、領域や分野の異なる4つのチームにて分担して取り組んでいます。

○環境整備チーム

・備品やクッションなどの管理や交換

・防災用具や物品、職員用非常食の管理

・感染対策

○教育チーム

・臨床実習を主とした実習および見学関連の取りまとめ

・部内における勉強会や報告会の企画

・出張旅費や備品購入等の会計処理

○部内活動チーム

・急変時対応に関する備品の確認および点検・演習の企画

・当部スタッフおよび医師らのPHSを含む電話番号表の作成と交付

・総合実施計画書のマニュアル管理および部内FAQの作成・管理

・部内幹事、図書、粗大ゴミ搬出等部内の庶務の取りまとめ

○広報チーム

・HPおよびXの管理・運営

・病院広報部と連携を図り、広報誌およびメディアマガジン作成への協力

・院内外における各種活動の窓口と協力

今回は各種チームの活動内容と今年度の事業計画を、各チームのリーダーないし管轄する主任らが発表しました。

互いの業務内容を見直し把握する良い機会となり、診療外においても協力しながら、より良い部内運営と人材育成に引き続き取り組んでいきます。

2025年9月1日、当院理学療法士の吉田信哉と言語聴覚士の森山さや香が講師を務め、東16階と勉強会を行いました。

吉田からは「リハビリテーション部の働き方と在宅酸素療法」、森山からは「言語聴覚士と嚥下」について講義を行いました。

病棟看護師の皆さまにご参加いただき、リハビリテーションに対する理解をさらに深める機会となりました。今後も病棟スタッフと連携し、安心・安全で質の高いリハビリテーションを提供できるよう努めてまいります。

当院言語聴覚士の田村佑佳が、8月24日〜28日にセントジュリアンズ(マルタ共和国)で開催されたIALP2025(第33回世界音声言語医学会議)に参加しました。

本学会において、「Development of hearing screening application software based on

speech-in-noise hearing test」というタイトルでポスター発表を行いました。

本発表では、現在開発中の加齢性難聴の早期発見を目的とした聴覚スクリーニングを行う事ができるアプリケーションの有用性について報告を行い、各国からの参加者と議論を交わしました。

今後も業務を発展させて研究に取り組んでまいりたいと思います。

2025年10月10日〜11日に福岡県で開催された第52回日本肩関節学会・第22回日本肩の運動機能研究会において、当院リハビリテーション部の石川博明および千田涼人が下記の内容で発表を行いました。

【石川 博明】

◆ シンポジウム:理学療法におけるエコーの活用

演題:「超音波エラストグラフィを用いた腱板断裂の術後評価と臨床応用」

これまでの研究成果に基づき、腱板断裂術後における超音波エラストグラフィの有用性とその臨床応用について紹介しました。

◆ 主題3:肩関節に関わるバイオメカニクス

演題:「肩関節周囲筋群の機能低下が肩後方不安定性に与える影響」

新鮮凍結遺体肩を用い、肩関節周囲筋群の張力差が上腕骨頭の後方変位量に及ぼす影響を明らかにしました。

【千田 涼人】

◆ 主題5:投球障害肩

演題:「投球障害肩を経験した投手の肩関節複合体と胸椎回旋機能の特徴」

シーズン中に投球障害肩を経験した高校野球投手を対象に、肩関節複合体および胸椎回旋機能の特徴を明らかにしました。

会場では活発な質疑応答が行われ、研究内容について多くの意見交換がなされました。

今後も引き続き研究活動を推進し、得られた成果を国内外へ発信してまいります。

【国際福祉機器展参加報告】

当院作業療法士安宅航太が2025年10月8-9日、東京ビックサイトにて行われた国際福祉機器展(HCR)に参加してまいりました!

2日間にわたり、リハビリテーションに関係する福祉機器や医療機器の最新のものを体験、情報収集することができました。特にAIの進化はめざましく、転倒予防や患者管理、ケアプランの作成など、これまでの業務を効率化し、セラピストは本来の業務に集中できるような取り組みがなされていたことに驚きました。また電動モーターによる移動機器も大幅に進化しており、特に循環器や呼吸器などの長距離移動が困難な方への導入が広がっていることがわかりました。

リハビリテーション部内外で今回持ち帰った情報を共有し、今後の臨床業務に役立てていきたいと思っています。

理学療法士の千田涼人と言語聴覚士の松村邦也が、NST通信にて「入院関連機能障害(HAD:Hospitalization-Associated

Disability)」に関する記事を執筆しました。本記事では、肺炎や心不全、悪性腫瘍など直接的に運動障害を起こさない疾患での入院中に生じるADL低下(身体・認知機能の低下)について紹介しています。また、「HADは予防可能である」という観点から、安静を最小限にし、日常的な歩行や運動習慣の重要性について解説しています。記事内では、自宅でも実践できる簡単な運動(下肢伸展挙上、スクワット、歩行、おでこ体操)も紹介しています。

ぜひご一読いただき、日常からできるHAD予防の取り組みにお役立てください!!

2025年10月29日、理学療法部門がん・小児ユニットと東14階病棟との合同勉強会を開催しました。

当日は理学療法士・齋藤翔吾が講師を務め、「リハビリテーションの基本的な考え方」「リハビリテーション部の働き方」「休日リハビリテーションのポイント」「造血幹細胞移植患者に対するリハビリテーション」について講義を行いました。

特に造血幹細胞移植患者に対するリハビリテーションでは、治療過程における廃用症候群予防や、1日の活動量を適切に確保することが重要である点について説明し、リスク管理を十分に行いながら介入を進める必要性を共有しました。病棟看護師の皆さまからは、積極的な質問が寄せられ、患者支援における多職種連携の重要性を改めて確認する有意義な時間となりました。

今後もリハビリテーション部門は、病棟スタッフの皆さまと連携しながら、安心・安全で質の高いリハビリテーションの提供に努めてまいります。

2025年10月30日(木)、当院リハビリテーション部 副療法士長・坪田 毅、理学療法士・又城 桃子が、婦人科患者会「カトレアの森」に参加し、「リンパ浮腫を学ぼう」をテーマとした講演およびセルフケア体験会を実施しました。

昨年度に引き続き、今年度も対面での開催となり、 約15名の参加者の方々にご来院いただきました。

講演では、

・リンパ浮腫の原因と進行

・治療の流れ

・日常生活における注意点

・セルフケアのポイント

についてスライドを用いてわかりやすく解説しました。

会場では、「包帯は自分で巻けるのか?」「包帯を巻くのにはどのくらい時間がかかるのか?」「ストッキングが食い込む時はどうすれば良いか?」といった質問が寄せられ、明るい雰囲気の中で活発な意見交換が行われました。

今後も患者会の皆さまとの交流を通じて、リンパ浮腫治療およびセルフケア支援の充実に努めてまいります。

2025年11月4日、当院理学療法士の星川恭賛(ほしかわ きょうすけ)が、リハビリテーション科合同で実施している「Case of the Week」カンファレンスにて研究報告を行いました。

<発表タイトル>

肩腱板断裂における残存腱板筋の代償的作用の検証

本研究は、テキサス大学サンアントニオ校 医工学部との国際共同研究として実施されたものです。

肩腱板断裂では、上腕骨頭が上方に偏位しやすく、疼痛や機能障害の一因となることが知られています。しかし、断裂後に残存する腱板筋がどの程度この偏位を抑制できるのかについては、十分に明らかにされていませんでした。

本研究では、新鮮凍結肩を用いた実験により、後上方断裂(棘上筋腱+棘下筋腱断裂)における残存腱板筋の代償的作用を評価しました。その結果、小円筋および肩甲下筋が代償的に働くことで、上腕骨頭の上方偏位を抑制できることが明らかになりました。

一方で、後上方断裂に加えて肩甲下筋腱の上部1/3まで断裂が進行した場合には、代償効果が不十分となり、骨頭偏位を抑制できないことが示されました。

これらの結果から、保存療法では小円筋・肩甲下筋に着目した筋力強化が有効となる可能性、また外科的治療では肩甲下筋の修復が重要となる可能性が示唆されました。

<原著論文>

・Muscle Compensation Strategies to Maintain Glenohumeral Joint Stability

in Rotator Cuff Tears: A Cadaveric Study

・DOI:10.2106/JBJS.24.00411

当日は多くの診療科から質問が寄せられ、活発なディスカッションが行われました。今後もリハビリテーション部では、研究成果を臨床に還元しながら、より良い医療提供を目指してまいります。

2025年11月7日〜9日に香川県で開催された第59回日本作業療法学会において、当院作業療法士佐藤亮太が口述発表を行いました。

演題:「乳がん術後の痛みの破局的思考の高まりは術後1ヶ月後の肩関節可動域制限に影響する」

乳がん術後の肩関節可動域制限に、痛みのネガティブな認知傾向である「痛みの破局的思考」が影響を与えるかを調査しました。

会場では活発な質疑応答が行われ、有意義なディスカッションを行うことが出来ました。

2025年10月23日〜27日、滋賀県で開催された第24回全国障害者スポーツ大会において、当院理学療法士の蘓武倫絵が、仙台市選手団の役員として参加しました。

以下、蘓武PTからの活動報告です。

ーーーーー

大会期間中は、車いすバスケットボールの仙台市代表チームに帯同し、チームのサポート業務を担当しました。

車いすバスケットボールは、競技としての側面に加え、障害のある方々が社会とつながり、自己実現や仲間との交流を深める重要な機会であり、障害者の社会参加を促進する意義の大きいスポーツです。

今回の経験を通して得られた学びを、今後の臨床実践や支援体制の向上に還元するとともに、当院リハビリテーション部としても、車いすバスケットボールをはじめとした障害者スポーツへの関わりを継続していきたいと考えています。

ーーーーー

当院リハビリテーション部では、臨床業務にとどまらず、スポーツ現場、地域活動、研究など、多方面で活躍する職員が在籍しています。それぞれの専門性や経験を活かしながら、院内外を問わず幅広い場面で、リハビリテーションの発展に貢献してまいります!

11月25~26日に、理学療法士の千田涼人がNST出張として北里大学病院を訪問し、救急病棟、消化器外科病棟、婦人科病棟、通院治療室、中央NSTカンファレンスなどの見学を行いました。管理栄養士専従病棟では、管理栄養士が主体となって栄養評価・管理を行い、医師・看護師・リハビリテーション職種・薬剤師・臨床検査技師が密に連携する体制が構築されていました。特に、体組成評価を活用した栄養管理や、病棟カンファレンスを通じた多職種間の活発な意見交換、患者個別性を重視した栄養介入の実践が印象的でした。リハビリテーション職種が栄養評価に関与し、管理栄養士と協働する仕組みは、今後の当院における多職種連携を考える上で多くの示唆を得る機会となりました。

12月12日には院内にて出張報告会を開催し、見学で得られた知見を関係職種と共有しました。今後は、今回の学びをNST活動およびリハビリテーション部門における栄養評価体制の充実、多職種連携のさらなる推進に活かしていきたいと考えています。