昨年度まで当院リハビリテーション部 副理学療法士長を務めた竹内雅史が今年度よりリハビリテーション部門長およびリハビリテーション部 理学療法士長に就任しました。

竹内理学療法士長のご挨拶もありますので、ぜひそちらもご覧ください!( リンクはこちら )

今後とも当リハビリテーション部の活動を随時更新してまいりますので、今年度もよろしくお願いします!

東北大学病院

リハビリテーション部

TEL.022-717-7677

FAX.022-717-7678

〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

昨年度まで当院リハビリテーション部 副理学療法士長を務めた竹内雅史が今年度よりリハビリテーション部門長およびリハビリテーション部 理学療法士長に就任しました。

竹内理学療法士長のご挨拶もありますので、ぜひそちらもご覧ください!( リンクはこちら )

今後とも当リハビリテーション部の活動を随時更新してまいりますので、今年度もよろしくお願いします!

(写真左から2番目が蘓武倫絵さん)

2024年3月12日~15日、DMAT隊員養成研修に当院理学療法士の蘓武倫絵が参加いたしました。

DMAT(災害派遣医療チーム)とは医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成された、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に急性期から活動できる機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チームとされています。

研修会では、座学や机上演習を始め、災害時にはインフラの故障で通信が途絶える恐れがあることから、トランシーバーや衛星電話を使用した現場環境や負傷者の状況を報告する訓練が実施されました。

最終日には実際の隊服を着用し、SCU(航空搬送拠点臨時医療施設)を想定した環境下での実践訓練も実施されました。

今後もDMAT隊員としての自覚を持ち、訓練に参加するなどして、技能維持に努めていく予定とのことです。

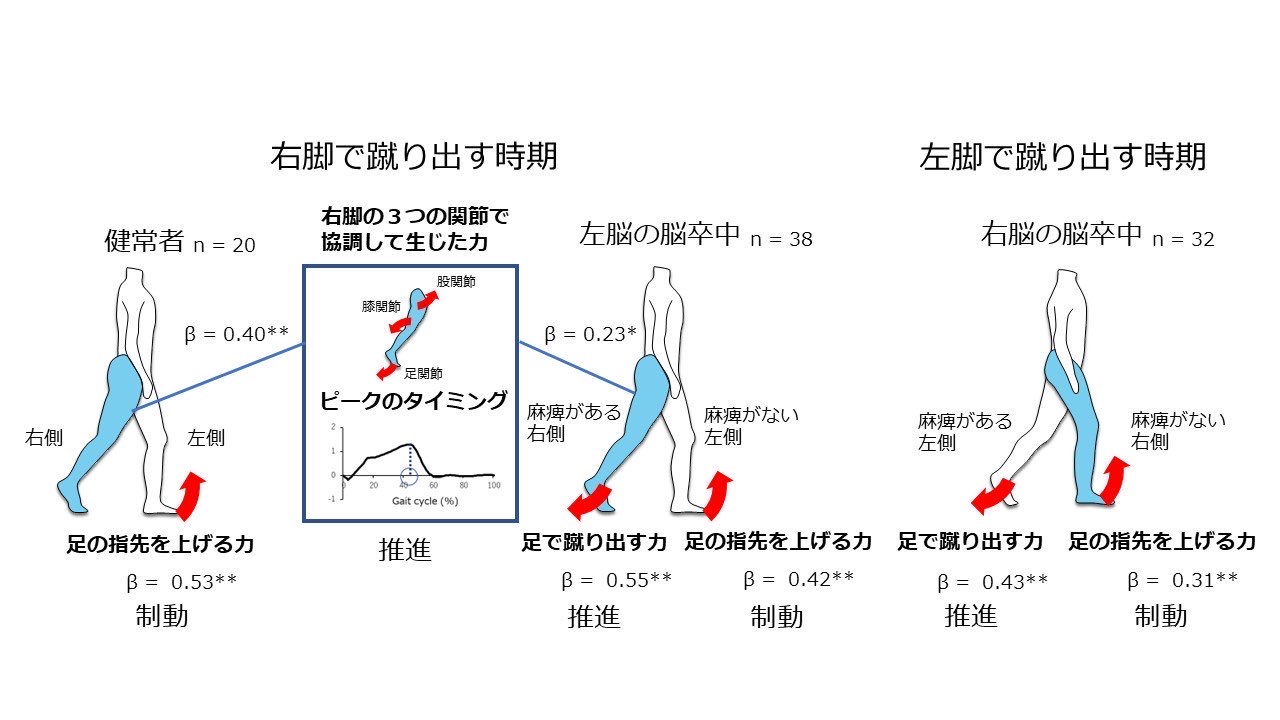

当院主任理学療法士の関口雄介が主著の論文のプレスリリースが公開されました。

一般的に脳卒中後、歩行速度は低下し移動能力が低下します。本研究では、右脳の脳卒中と左脳の脳卒中によって歩行速度低下の要因が異なることを明らかにしました。今回の結果は、装具やロボット、個別化された運動療法の開発への応用が期待されます。

リリース配信とウェブ掲載のURLは、以下の通りとなります。ぜひ、ご一読ください。

■本部

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/04/press20240409-04-brain.html

https://web.tohoku.ac.jp/research/

■医学部

https://www.med.tohoku.ac.jp/5645/

■病院

https://www.hosp.tohoku.ac.jp/release/press/40320.html

東北大学病院リハビリテーション部主任理学療法士の新国悦弘と関口雄介が作成協力した、メタボリックシンドローム解説編と運動編の動画が脳卒中・心臓病等総合支援センターのYouTube

で公開されました。

循環器病の予防対策の一つとして、運動は重要です。動画では、循環器病の原因となるメタボリックシンドロームについて解説した上で、運動についても座って行う体操と立って行う体操に分けて解説しています。

是非、日々の運動の参考にされてください!

■メタボリックシンドローム解説編:https://www.youtube.com/watch?v=6kj6xsOslFQ

■メタボリックシンドロームの予防・座って行う体操:https://youtu.be/RBz3fkaSpG8

■メタボリックシンドロームの予防・立って行う体操:https://youtu.be/vtS1SIEoCVM

リーダー任命式! リハ部門全体写真撮影会 完了!!

2024年4月4日に、理学療法室、作業療法室、言語聴覚室、リハ部受付におけるリーダーの任命式を執り行いました。新リーダー(写真前列)は、作業療法士安宅航太、理学療法士石川博明、馬場健太郎、齋藤悟子、言語聴覚士森山さや香、リハ部受付片岡佑季子となります。リーダーは、私達自身がより働きやすい環境を整えるために、現職主任をサポートし、組織運営に積極的に参画する役割として定義しています。近い将来、新任したリーダー達が当部門の中心に立って、新しい時代を作ってくれることを願っています。

また、同時にリハビリテーション部門全体で写真撮影を行いました。新年度を迎え、共に歩んでいく仲間が一堂に会し、気持ちを新たに新体制が始まることを、皆で共有することができました。

今年も、リハビリテーション部門全員の挑戦に、是非、ご期待ください!

2024年4月18日、当院リハビリテーション部副技師長の坪田毅、主任理学療法士の小玉岳、理学療法士の又城桃子が婦人科患者会「カトレアの森」茶話会に参加・講演をいたしました。

例年、リンパ浮腫に関わる最新トピックスや運動療法、セルフケアなどのお話を行っておりましたが、ここ2年間はコロナ禍の影響でオンライン開催となっておりました。

今回は 「見て、触って、毎日のセルフチェック」のタイトルのもと対面での開催となり、9名の方々にご参加いただきました。外出機会が増えてくる季節でもあることから、簡単にできる「毎日のセルフチェック」や「外出時や日常生活上の注意点」などを、スライドと実技にて説明いたしました。皆さんからの様々なご質問によって、活気のある前向きなディスカッションを行うことが出来ました。

今後もリンパ浮腫外来医師の古澤義人先生ともご協力しながら、リハビリテーション部と患者会のみなさんとの交流を通して、リンパ浮腫治療のあり方やセルフケアに関するサポートを続けていけるよう努めます。

2024年5月13、22日の2日間、当院リハビリテーション部言語聴覚士の松村邦也が、青葉区役所で行われた令和6年度介護予防運動サポータースキルアップ研修会の講師を務めました。

本研修会は青葉区内において、高齢者の介護予防を目的とした自主グループでの活動をされている方々にご参加を頂きました。

当日は「食べると聞こえについてのお話」をタイトルに、加齢に伴う嚥下障害と難聴の情報提供と対応や予防のための取り組み方について、実技を交えてお話させて頂きました。

当日は参加者ご自身の体験や普段のグループ内での活動から、様々な質問やご意見を頂き、活発な意見交換の場となりました。

今後も言語聴覚士の視点から、地域での介護予防に貢献していけるよう努めて参ります。

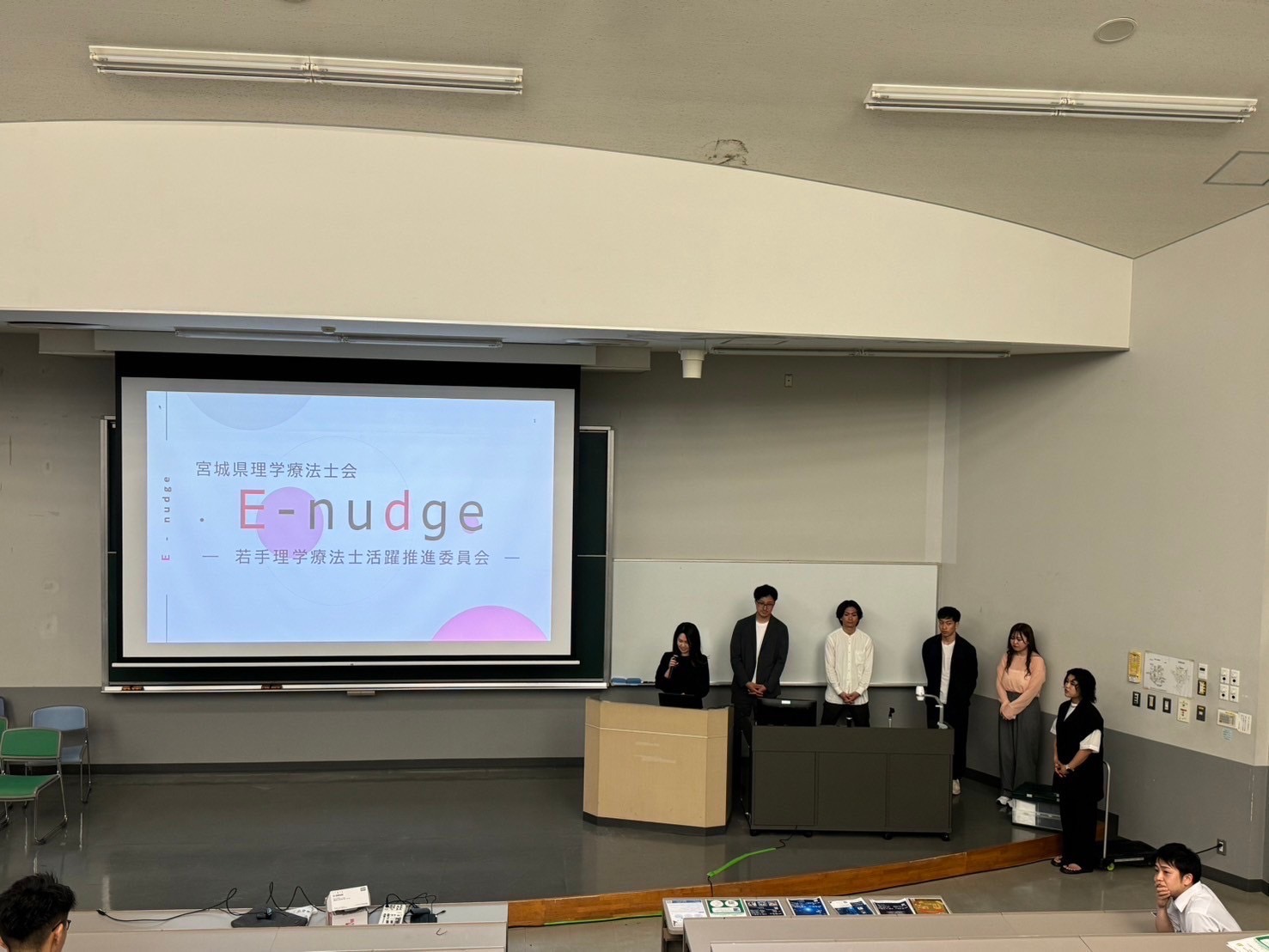

2024年5月12日、東北文化学園大学でE-nudge委員会トークイベント(主催:宮城県理学療法士会)が開催され、当院理学療法士の千田涼人がゲストスピーカーを務めました。

本トークイベントは、新人理学療法士に対して、宮城県理学療法士会活動の理解促進、先輩理学療法士との交流促進、日々の臨床や社会人生活に不安を抱えている1年目理学療法士の不安軽減などを目的に開催されました。当日は30名程度の新人理学療法士にご参加いただき、終始和やかな雰囲気でイベントが進みました。

イベントは、「1年目の臨床の進め方」「休日の過ごし方」「県士会に参加していて良かったこと」などの話題を公開ディスカッションした形でした。参加した新人理学療法士からは「このようなトークイベントを開催していただいてありがたかった」との声が多数あり、新人理学療法士の方々に少しでも参考になるところがあると幸いです。

ご参加いただいた新人理学療法士のみなさま、ありがとうございました。

当院リハビリテーション部のスタッフは各種研究費の助成を受けて臨床研究に取り組んでおります。

本年度は理学療法士の竹内雅史、作業療法士の高中駿が新たに研究費を獲得いたしました。

また、石川博明、佐藤亮太、関口雄介、新國悦弘は継続して研究費を獲得しております。

今後の研究の進展が期待されます。

《科学研究費助成事業・新規課題》

若手研究

・竹内 雅史 (研究代表者)

「Destination Therapy患者の精神心理的フレイルにおける、脳血流量の意義に関する研究」

2024-2027

《宮城県作業療法士会研究等助成事業》

・高中駿 (研究代表者)

「急性期脳損傷患者の上肢運動機能障害に対するミラーセラピーの治療効果と注意機能および神経基盤の関係の解明」

2024.7.1 - 2026.6.30

《科学研究費助成事業・継続課題》

基盤研究(C)

・石川博明 (研究代表者)

「各年代の野球選手における肘外反ストレス増強メカニズムの解明」

2023-2026

基盤研究(C)

・関口雄介(研究代表者)

「日常生活の実環境下における脳卒中片麻痺患者の歩行障害のメカニズム解明」

2022-2025

奨励研究

・佐藤亮太(研究代表者)

「心理学的アプローチによる乳癌術後肩関節可動域制限と破局的思考との関係性の解明」

2023-2025

若手研究

・新國悦弘(研究代表者)

「脳死肺移植における広域周波オシレーション法の有用性に関する研究」

2020-2024

2024年6月12日、「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練に当院理学療法士の蘓武倫絵が当院DMAT隊員として参加いたしました。

本訓練では、東日本大震災と同程度の地震が発生したことを想定し、宮城県庁での本部活動を中心に訓練が実施されました。

午前は初動対応の確認及び関係機関との連携体制の確立を目指して情報収集や本部設置活動を行いました。

午後は被害の全容把握から期から応急対策確立期への移行を意識し、支援要請を行うなど、他機関との連携を図りました。

大災害で混乱している現場でいかに早く正しい情報を収集するのか、また、他部署との連携のとり方など、本訓練を通して様々な課題を見つけることが出来ました。

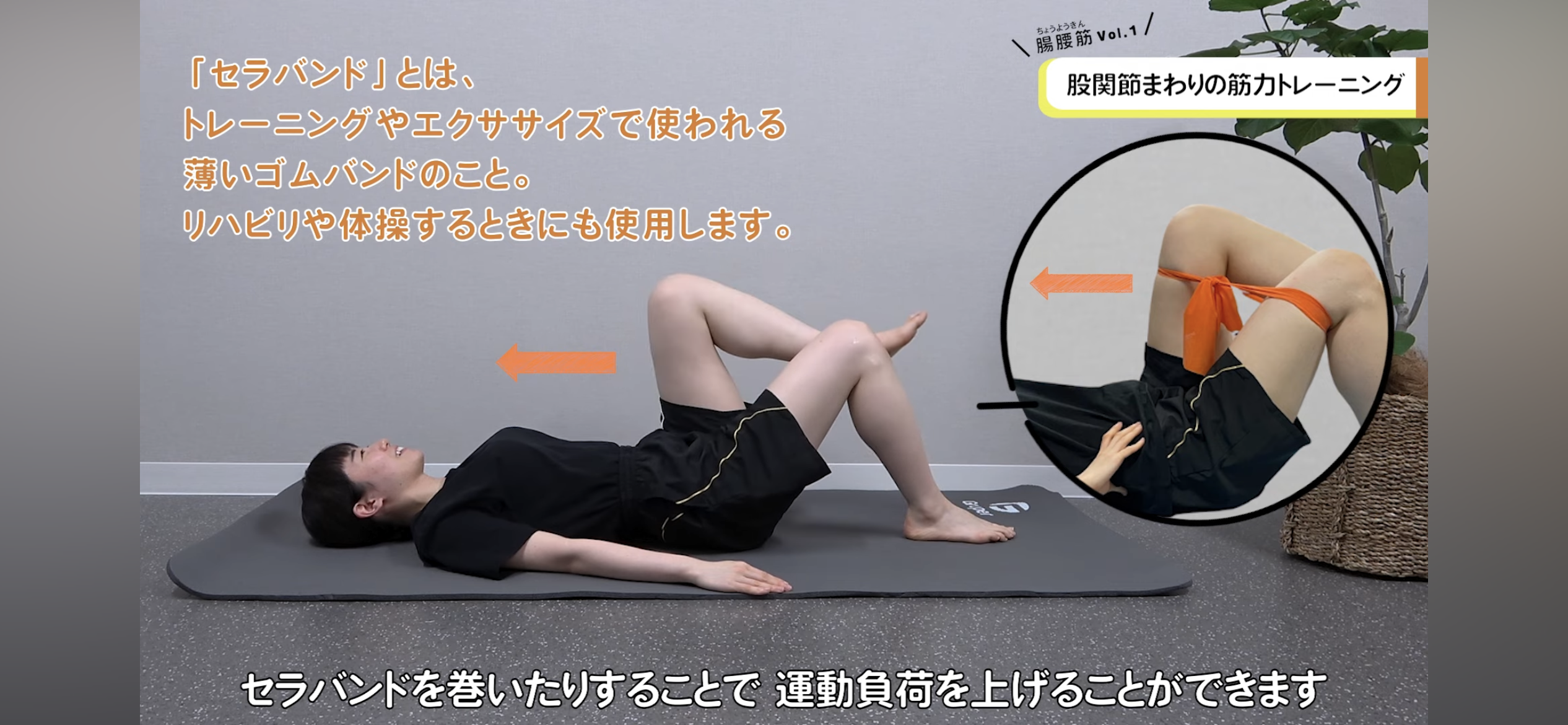

当院リハビリテーション部では、当院広報室の方々からのご依頼とご協力をいただき『自宅で簡単!エクササイズ&ストレッチ』として、定期的に運動の紹介・発信をしております。

今回は当院理学療法士の田中香凜がウェブマガジン『iNDEX』にて、『股関節まわりの筋力トレーニング 腸腰筋vol.1』をご紹介しております。姿勢の改善や腰痛の予防も期待されますので、是非ご覧ください。

『iNDEX 東北大学病院ウェブマガジン』

https://www.hosp.tohoku.ac.jp/webmagazine/column/6140

2024年8月に診療技術部研修会が開催されました。

本研修会は5年振りの対面開催であり、役職、経験年数、勤務形態等も考慮され、4日間に分けられて行われ、計250名が参加し、リハビリテーション部からもほぼ全てのスタッフが参加しました。

選ばれたテーマは、「4つのタイプ分けを知り、部員同士でシェアして語り合う」でした。

コミュニケーションの第一歩は、相手を理解すること、そのための観察であり、その観察は自分自身についても同様で、双方を観察するツールの一つとして、タイプ分け(コントローラー、サポーター、アナライザー、プロモーター)の理解と、その具体的な活用方法をシェアしました。

1 on 1のディスカッションでは、部門や世代を超えた熱い語り場となり、全4回で司会を務めた竹内療法士長の進行を遮る程に、毎回大変盛り上がりました。

この学びを日頃のコミュニケーションの場で活かすことで、スタッフ間の関係性や各自の目標に厚みが生まれる様、精進していきたいところです。

2024年9月4日-6日、ドイツ (ミュンヘン) でSECEC Congress (ヨーロッパ肩肘関節学会) 2024が開催されました。

当院理学療法士の石川博明が、「The effect of scapular position on anterior and posterior

glenohumeral translations in a cadaveric model of Bankart lesions」というタイトルで口述発表を行いました。

これは、アメリカユタ大学整形外科への留学時代に行った研究であり、新鮮凍結遺体肩を用いて肩甲骨位置異常が肩の不安定性に及ぼす影響を調べました。

この研究成果は当院での臨床にも活かされており、今後も整形外科・スポーツ領域のリハビリテーションを発展させるために努力して参ります。

当院理学療法士の新國悦弘が筆頭著者で執筆した論文が,BMC Pulmonary Medicineに掲載されました。

「Thoracic and vertebral deformities in lung transplantation: perioperative

complications and long-term prognoses」

肺移植は,重症呼吸器疾患を患う患者にとって重要な治療法であり,移植片の機能を最適にするには,ドナーとレシピエントのサイズを正確に一致させる必要があります。移植片は,性別,年齢,身長などの要因に基づいて予測される肺容量によって選定されます。しかし,胸郭や脊柱の変形は,肺容量の予測を複雑にし,肺移植の治療成績に影響を及ぼす可能性があります。今回,我々は胸郭および脊柱の変形が周術期合併症や長期予後に影響があるかどうかを調査することを目的とし,調査しました。

分析した129例の肺移植レシピエントのうち,17.8%に漏斗胸を特徴とする胸郭変形が,16.3%に脊柱変形(側弯もしくは後弯)が見られました。二期的閉胸や気管切開,容量減少術を必要とする周術期合併症は,胸郭変形群でより多くみられました。また,胸郭変形は容量減少術と特に関連していました。しかし,長期予後に関しては,胸郭変形がある患者と変形がない患者とでは有意な差を認めませんでした。加えて,脊柱変形は周術期合併症および長期予後に影響を与えない結果となりました。

オープンジャーナルとなっておりますので、ぜひご一読下さい!

https://doi.org/10.1186/s12890-024-03168-6

2024年9月2日と6日に理学療法士の小丹晋一と茄子川由香梨、第30回日本心臓リハビリテーション学会学術集会の参加報告会を含めた勉強会を開催いたしました。

小丹は近年のレジスタンストレーニングの定説や新たな考えについて、茄子川は心臓リハビリテーションにおける適切な負荷量設定等を中心に、2回に分けて行われました。

会場には内部障害ユニットのメンバーだけでなく、他部門のメンバーらの参加も多く、心臓リハビリテーションやレジスタンストレーニングにおける知識の共有が図られたと思われます。

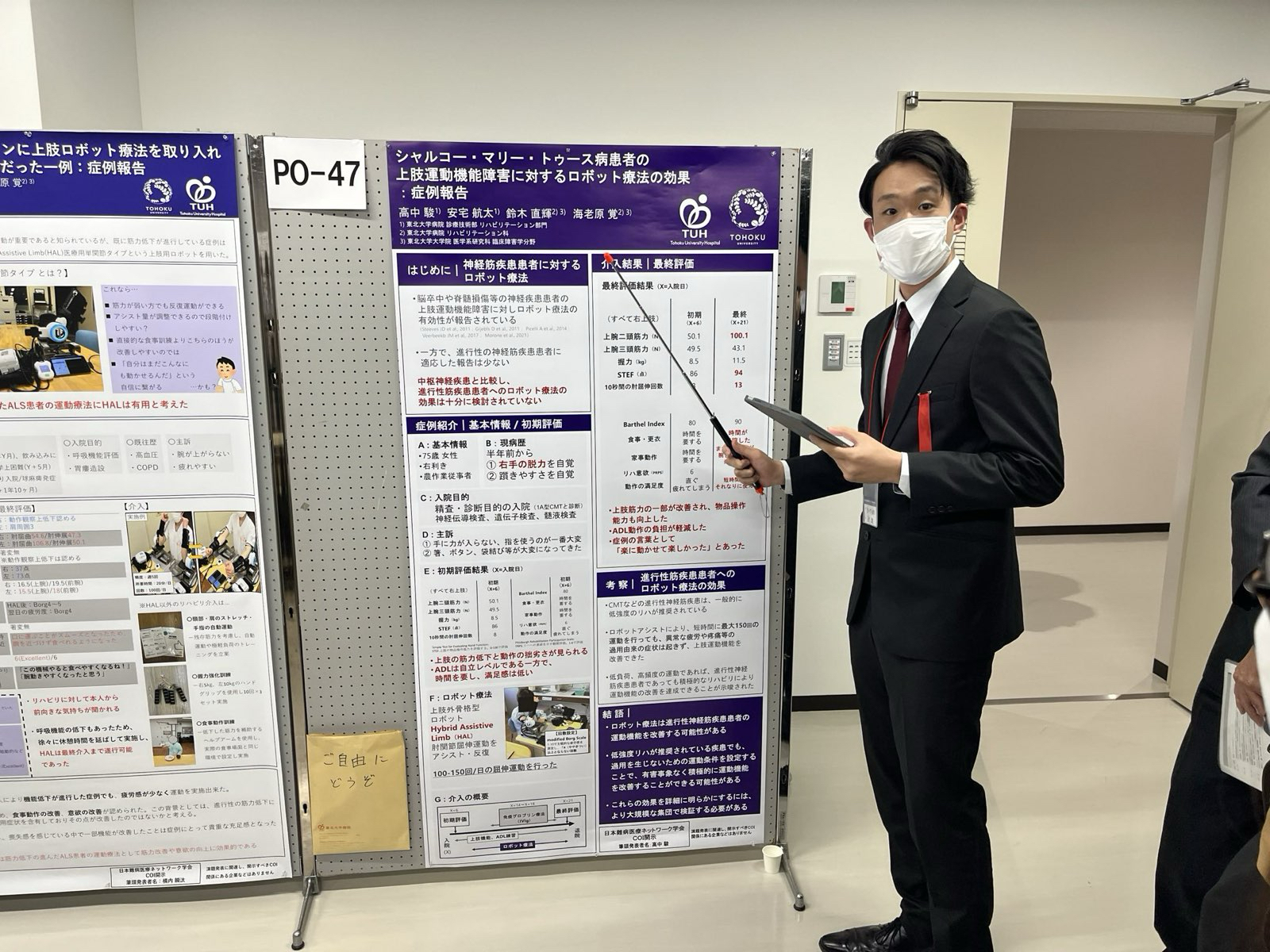

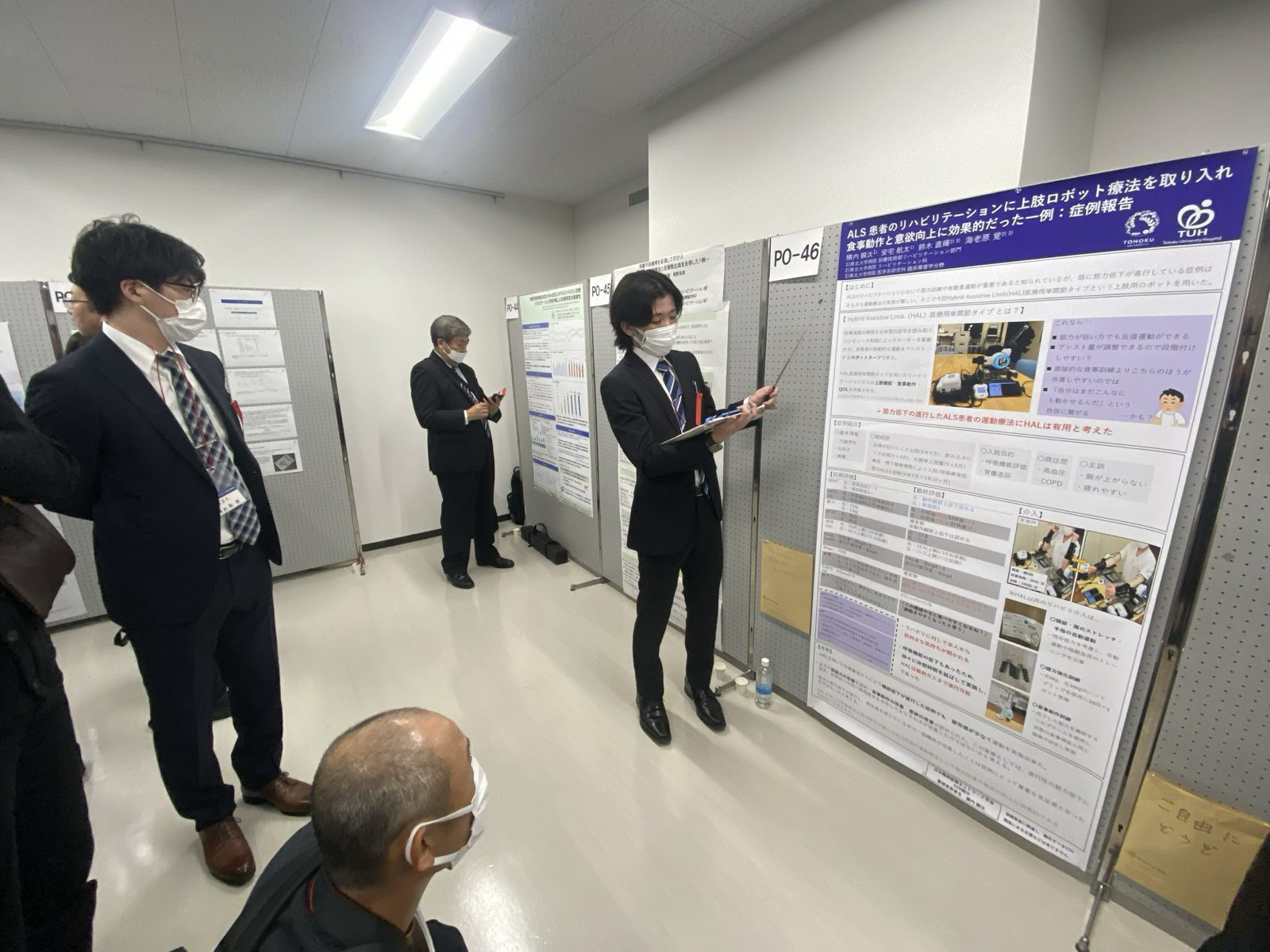

2024年10月25日〜26日まで第12回日本難病医療ネットワーク学会学術集会に当院作業療法士の高中駿と横内瞬汰が参加しました。それぞれポスター形式として発表も行いました。

高中駿は、「シャルコー・マリー・トゥース病患者の上肢運動機能障害に対するロボット療法の効果:症例報告」と発表させていただきました。高中は今回で2回目の発表となり、緊張もありつつも楽しんで発表できました。興味を持ってくださった先生方と議論することが出来て有意義な発表となりました。

横内瞬汰は、「ALS患者のリハビリテーションに上肢ロボット療法を取り入れ食事動作と意欲向上に効果的だった一例:症例報告」というテーマで発表しました。横内は初めての発表でしたが、発表までたくさんフォローして頂いたことで緊張は少なく、また多職種と難病に対してさまざまなお話が出来たことでとても貴重な経験となりました。

また各発表において運動回数の設定や他の治療法との併用について、診療報酬に絡めた話しなど、多種多様な質問をいただき、活発な議論となりました。

リハビリテーション部では一緒に働く言語聴覚士を募集中です。

採用情報については以下をご参照ください。

https://www.hosp.tohoku.ac.jp/recruitment/staff/42881.html

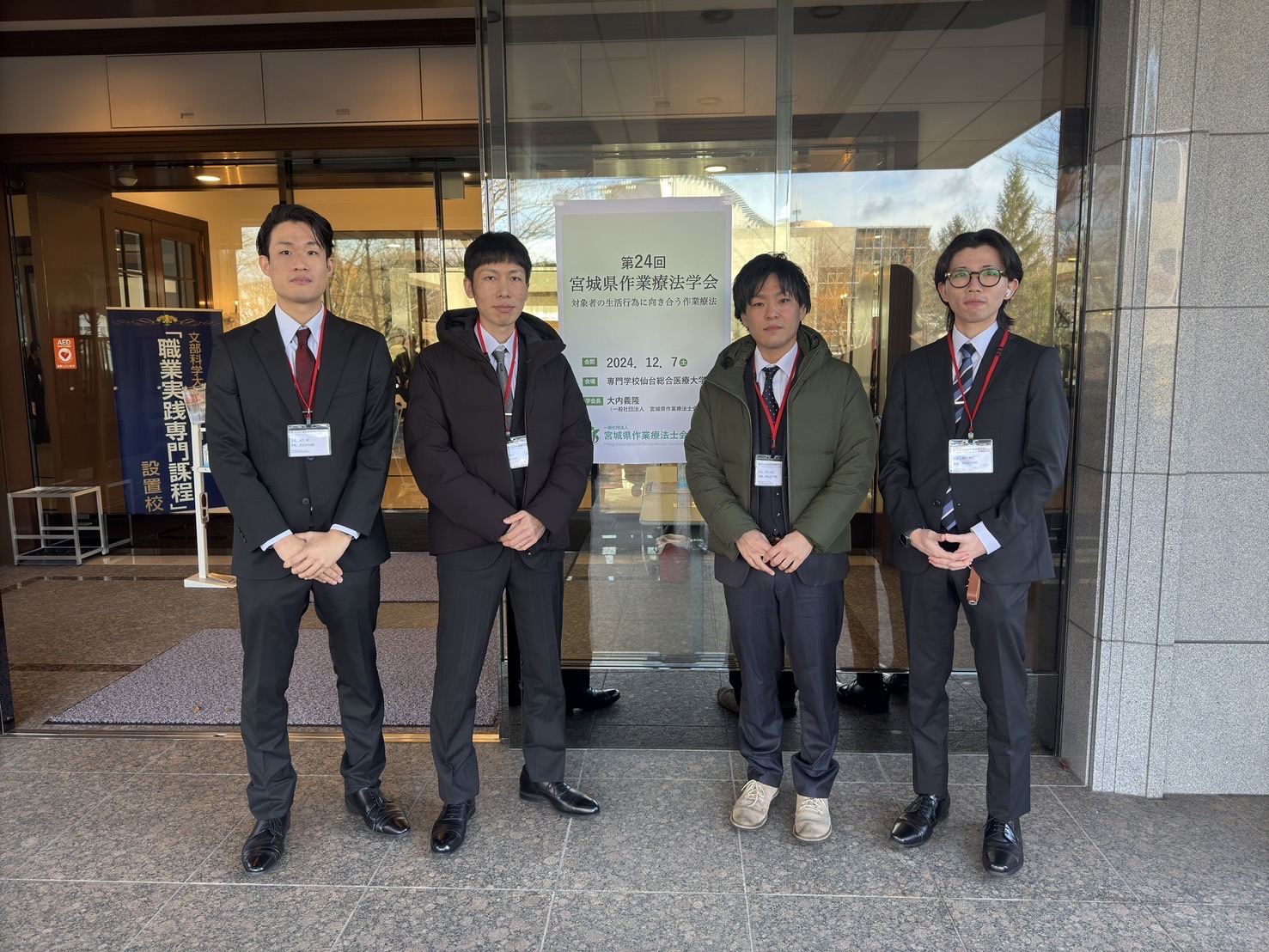

【第24回宮城県作業療法学会】

令和6年12月7日、専門学校仙台総合医療大学校にて第24回宮城県作業療法学会が開催され、当院から4名の作業療法士が発表を行いました。

宍戸祐介「上腕能動義手操作の習得に難渋した症例への作業療法介入の経験」

佐藤亮太「乳がん術後の肩関節可動域制限に心理的因子が与える影響:2症例の比較」

高中駿「急性期脳腫瘍患者の上肢運動機能障害に対するLower -Functioning MALとMALの評価の比較:症例報告」

横内瞬汰「GNEミオパチー患者のリハビリテーションに両上肢ロボット療法を取り入れ身体機能改善と意欲向上に効果的だった一例」

と様々なテーマで発表を行いました。

安宅航太も「頸部郭清術後副神経麻痺患者への末梢磁気刺激を用いた作業療法介入の効果」の発表を予定しておりましたが、急遽参加が叶わなくなってしまったため、共同演者の佐藤が代理で発表しました。

フロアからも積極的に質問が上がり、演題発表終了後も多くの参加者とディスカッションを行うことができました。

2024年12月23日、リハビリテーション部門出張後報告会にてOTの安宅航太、佐藤亮太、PTの石川博明が報告を行いました。

安宅は第58回日本作業療法学会での発表、佐藤はがん領域の専門作業療法士研修会への参加、石川はアジア肩肘関節学会での発表と海外留学の経験などについて、各人の経験から部内スタッフに向けて貴重な情報共有の場となりました。

今後もお互いの経験を共有しつつ、よりよい診療や研究の実現を目指して参ります。

2025年1月23日、当院リハビリテーション部副技師長の坪田毅、主任理学療法士の小玉岳、理学療法士の又城桃子が婦人科患者会「カトレアの森」茶話会にて講演をいたしました。「簡単ストレッチ」のタイトルのもと、毎日継続できるストレッチの指導を行い参加者の方と一緒に実践しました。

対面にて開催され、9名の方々にご参加いただきました。皆さんからの様々なご質問によって、活気のある前向きなディスカッションを行うことが出来ました。

今後もリンパ浮腫外来医師の古澤義人先生とも連携しながら、リハビリテーション部と患者会のみなさんとの交流を通して、リンパ浮腫治療のあり方やセルフケアに関するサポートを続けていけるよう努めます。

2025年2月2日、第28回宮城県理学療法学術大会が東北文化学園大学(仙台)で開催され、当院理学療法士長の竹内雅史、主任理学療法士の関口雄介、理学療法士の齋藤悟子、千田涼人が参加しました。

【竹内雅史】

教育講演1 講師

「心不全と誠実に向き合う-大切なことは患者さんとご家族さんが教えてくれた-」

【関口雄介】

教育講演5 座長

【齋藤悟子】

教育講演3 座長

【千田涼人】

フレッシュマンズセッション 口述発表

「脳死肝移植術後の筋力強化に難渋した理学療法の経験ー栄養・ICU-AW・サルコペニアの視点からー」

本学会を通して、宮城県内の理学療法士の方々と交流を促進することができました。また、教育講演や口述発表ではフロアからたくさんの質疑応答があり、活発な意見交換が行われました。ご質問いただいた先生方、ありがとうございました。

2025年2月21.22日、当院言語聴覚士の森山さや香が兵庫県神戸市で行われた第48回日本嚥下医学会に参加しました。

当日は嚥下診療に関する様々な最新の知見に触れるとともに、貴重な情報交換の場ともなりました。

この経験を部内で共有しつつ、言語の臨床や研究に活かして参ります。

2025年2月7日-11日、アメリカ (フェニックス) でORS 2025 Annual Meeting (米国整形外科基礎学会)が開催されました。

当院理学療法士の石川博明が、「The effect of muscle imbalance on anterior and posterior

glenohumeral translations in a cadaveric model of Bankart lesions」というタイトルで口述発表を行いました。

これは、アメリカユタ大学整形外科への留学時代に行った研究であり、新鮮凍結遺体肩を用いて筋力不均衡が肩の不安定性に及ぼす影響を調べました。

この研究成果は当院での臨床にも活かされており、今後も整形外科・スポーツ領域のリハビリテーションを発展させるために努力して参ります。

当院リハビリテーション部言語聴覚士の森田亜由美さんが、3月中を以て退職の運びとなりました。

以下は森田さんからのコメントです

「2017年9月の入職から7年半、関係各所の皆様には大変お世話になりました。

おかげさまで、様々な経験をさせていただくことができ、多くのことを学ぶことができました。

今後は、JICA海外協力隊のSTとしてベトナムに派遣される予定です。

こちらでの経験を次に活かしていきたいと思います。

ありがとうございました」

森田さんには主に成人、高齢者の言語、高次脳機能障害、摂食・嚥下障害領域の臨床業務、研究、失語症者支援を主とした地域活動など、院内外の枠を越えての多大な貢献を頂きました。

スタッフ一同、森田さんの新しい場所でのご活躍を心からお祈りします❗️

ありがとうございました❗️

2025年3月17日、リハビリテーション部門出張後報告会にてSTの森山さや香、松村邦也が報告を行いました。

今回森山は第48回嚥下医学会に参加し、摂食嚥下医学領域の最近の動向について、松村は臨床神経心理士講習会へ参加し、資格の紹介と認定試験の詳細について、部内スタッフに向けて情報共有を行いました。

今後もお互いの経験を共有しつつ、よりよい診療や研究の遂行を目指して参ります。

当院リハビリテーション部主任理学療法士の関口雄介さんが、3月中を以て退職の運びとなりました。

以下は退職される関口さんからのコメントです。

「この度、3月31日をもちまして、東北大学病院診療技術部リハビリテーション部門を退職することとなりました。4月1日からは、東北大学研究推進・支援機構リサーチ・マネジメントセンターにて、URA(University

Research Administrator)の特任講師として、歯学研究科に所属し勤務することとなりました。

2007年の入職以来、18年間勤務させていただきました。その間、多くの患者様、リハビリテーション部の皆様、院内の関係者の皆様、そして東北大学学内の教員の皆様、共同研究で知り合った企業の皆様と出会い、様々なことを学ばせていただきました。皆様からいただいたご指導、ご鞭撻は、書き尽くせぬほど多く、ここで得た経験は、私の原点として、今後も大切にして参ります。皆様に心より感謝申し上げます。

リハビリテーション部で培った経験を胸に、これからも精進して参ります。リハビリテーション部の今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。また、私も星陵キャンパス内に引き続き在籍いたしますので、今後とも皆様と協力し、より良い連携を築いていければ幸いです。

今後とも、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。」

関口さんは、整形外科・神経ユニットや内部障害ユニットの第一線でご活躍されました。

リハビリテーション部スタッフ一同、関口さんの新天地でのご活躍を心よりお祈りしております。